物流業界「2024年問題」を一から解説 働き方改革関連法制定の背景と物流業界の抱える課題

-

HOME > ホワイトペーパー一覧ページ > 物流業界「2024年問題」を一から解説 働き方改革関連法制定の背景と物流業界の抱える課題

ワークライフバランスの重視から労働時間の削減を目指して働き方改革を行う企業が増えてきていますが、

業務特性上、長時間労働の傾向がある物流業界でも労働時間削減を目指した働き方改革関連法の施行時期が迫っています。

労働環境が改善される反面、2024年問題と呼ばれる負の側面もあります。

本記事では、物流業界での働き方改善によって起こる2024年問題についてご紹介いたします。

目次

- 後編(資料ダウンロードによりご覧いただけます)

- 1.2024年問題と物流業界への影響

- 2. 2024年問題への対応策

- 2-1. 労働時間を削減するための解決策

- 2-2. 物流業者、ドライバーの収入減の問題への解決策

- 3.まとめ

- 4. より詳しい情報を知りたい方へ

1.2024年問題とは

2024年問題とは、働き方改革関連法によって2024年4月1日以降、

自動車運転業務の年間時間外労働時間の上限が960時間に制限されることによって発生する問題の総称のことです。

これまでトラックドライバーの労働環境は、長時間労働の慢性化という課題を抱えていました。

若手不足と高齢化による労働力不足の中、EC市場の急成長による宅配便の取り扱い個数の増加により

長時間労働が常態化していたのです。(関連記事:【経営者・IT推進部門必読!】物流業界の労働力不足の現状と今後の対応策の紹介)

2024年の法施行では自動車運転業務の年間時間外労働時間の上限を設定することで

トラックドライバーの労働環境を良くしようという狙いがあります。

一見、物流業界がホワイト化する良いきっかけとなるように思われますが、

この法施行によってどのような問題が生じるのでしょうか。

一つ目は、運送・物流業者の売上、利益が減少する問題です。

規制により、1日に運べる荷物の量が減るため、運賃を上げなければ収入が減少してしまいます。

しかし、運賃を上げることは容易ではありません。6万社を超える運送業者の過当競争の中、

荷主企業はより運賃の安い業者へ依頼するため、運送業者が荷主と価格交渉しにくい現状があります。

また、中小企業で月60時間の時間外労働が発生した場合には、2023年の法施行により

割増賃金率が25%から50%へ引き上げられることから人件費が増加し、利益の減少に繋がります。

二つ目は、労働時間の減少によりドライバーの収入が減少するという問題です。

トラックドライバーは走行距離に応じて運行手当が支給されるため、

本来であれば走れば走るほど収入が増えるのですが、労働時間の規制により走れる距離が短くなれば

収入が減少してしまいます。収入が低いとなれば離職に繋がる可能性もあり、労働力不足に拍車がかかる恐れもあります。

2. 働き方改革関連法が制定された経緯

働き方改革関連法は、働く人々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を実現できることを目的に

従来の労働関係の法律に加えられた通称のことであり、

働き方改革関連法という法律が新たに制定された訳ではありません。

近年、少子高齢化に伴う労働力不足の減少で長時間労働が可能な働き手が減少していることや

育児や介護との両立が必要な労働者への対応が遅れていることを背景として

2018年6月に改正法が成立し、2019年4月から段階的に施行されています。

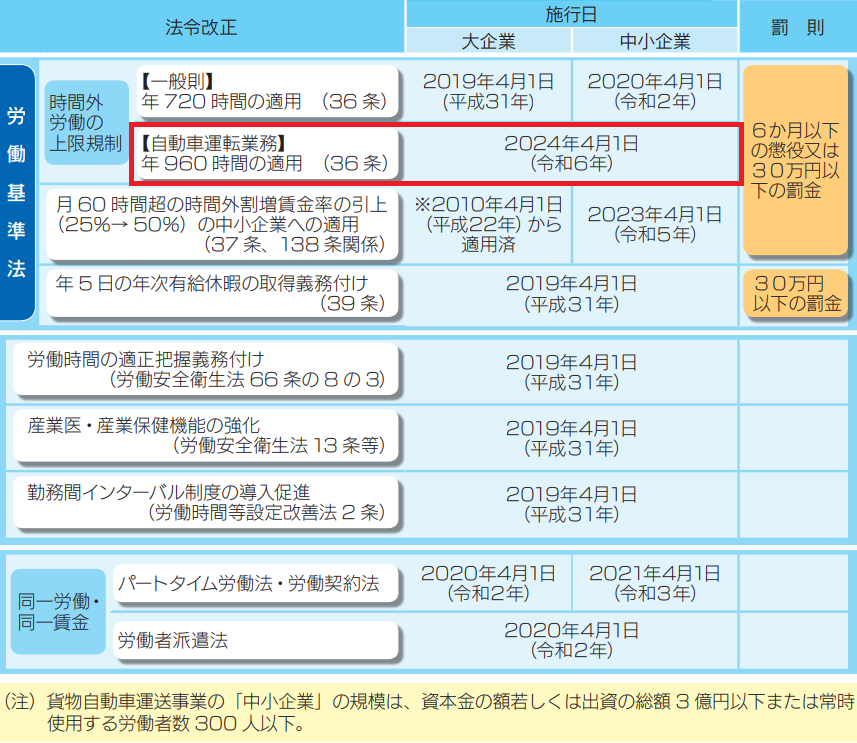

<働き方改革関連法の概要>

出典:(公社)全日本トラック協会「労働関係法令が改正されました」

http://www.ata.or.jp/tekisei/roumukannkei.pdf

時間外労働の上限規制については、一般企業では2019年(中小企業では2020年)より施行された一方で、

自動車運転業務(トラック・バス・タクシー)を含む一部業種では、業務内容の特性上、

長時間労働になりやすい業種であることから、長時間労働の是正には時間がかかると判断され

適用が猶予もしくは除外されていました。上の図を見ると時間外の上限は年960時間となります(上図赤枠)。

ただし、ドライバーには月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする一般則の制限は適用されず、

ある月に時間外労働が100時間に達したとしても他の月の時間外労働時間を削減するなどして

年960時間を超えなければよいとされています(将来的には一般企業と同様の規制を適用を目指すことになっています)。

3.物流業界が法改正への対応に苦戦する理由

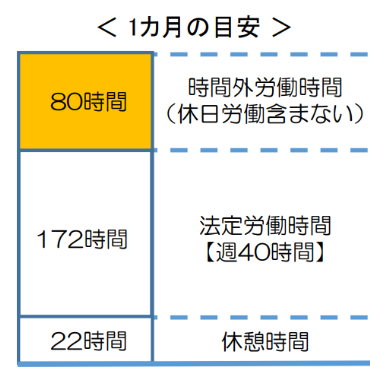

ここで1か月間に働ける労働時間の目安を考えてみます。

(公社)全日本トラック協会では1か月に働ける目安を以下のように解説しています。

1か月を4.3週、22日勤務、1日1時間休憩とし、

時間外労働を80時間行った場合のドライバーの1か月の拘束時間は274時間です。

<内訳>

・法定労働時間 1週間40時間×4.3週=172時間

・時間外労働 960時間(上限)÷12カ月=80時間

・休憩時間 1日1時間×22日=22時間

上記の例からドライバーの1か月の拘束時間の目安は274時間ですが

実態として厳しい現状があります。

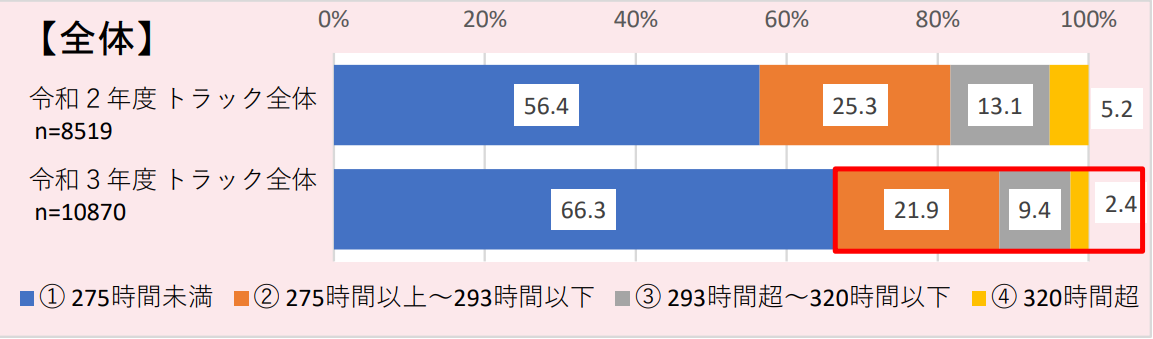

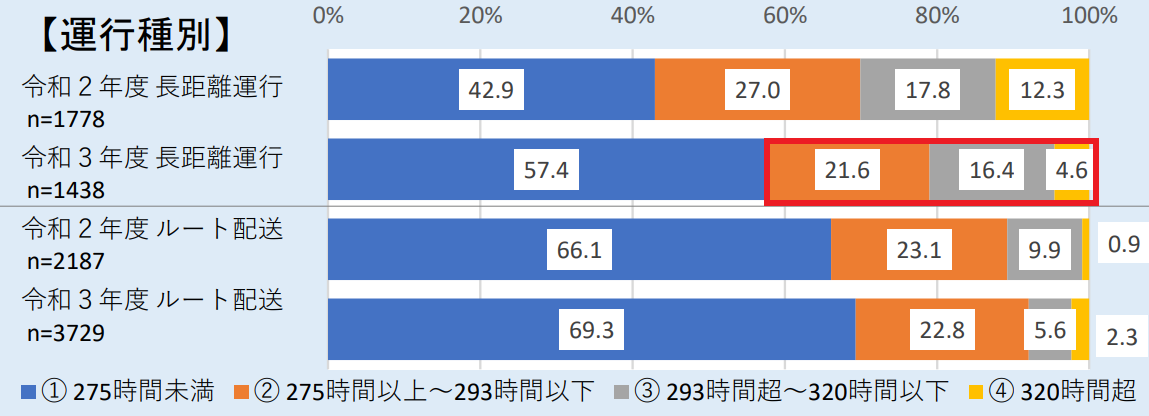

繁忙期における1か月の拘束時間が274時間を超える事業者は

令和3年度(2021年度)は全体の約34%を占めています。

その中でも月間320時間を超える事業者が 2.4%もあります。

運行種別で見ると、長距離運行でより長時間労働の傾向があり

月間275時間以上の事業者が約43%も占めており、

月間320時間を超える事業者は4.6%もあります。

令和2年度(2020年度)対比で減少しているとは言え、

規制の限度内に抑えるには厳しい事業者が存在するのが現状です

(下グラフ)。

出典:(公社)全日本トラック協会

「トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン」

https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta

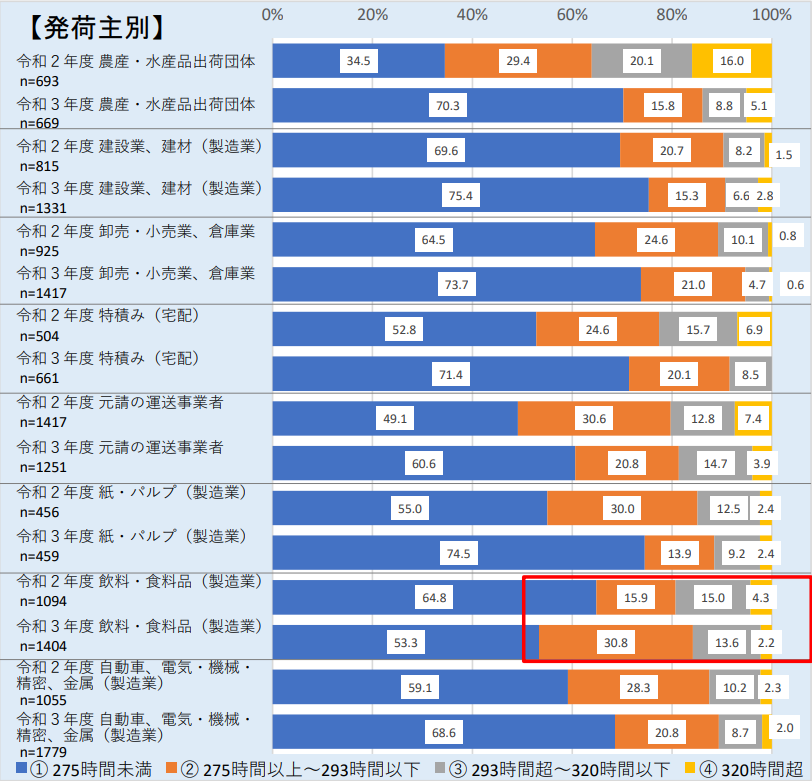

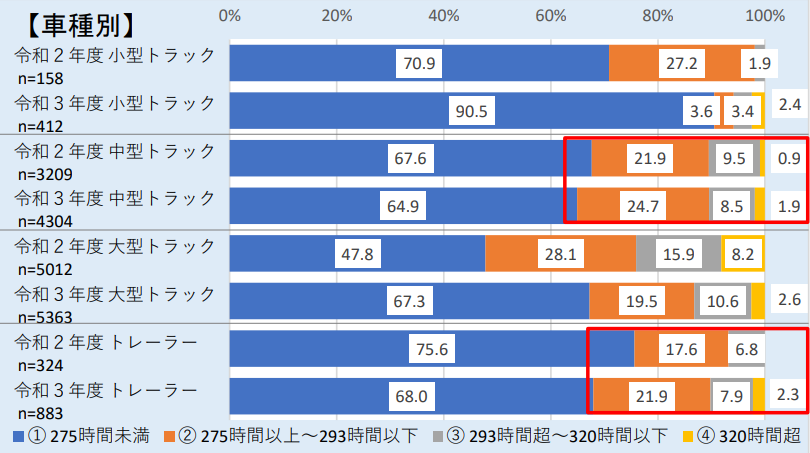

また発荷主別、車種別でみると、

令和2年度(2020年度)と比較して令和3年度(2021年度)では1か月の拘束時間が増加している事業者があります。

発荷主別では、275時間以上の割合は、飲料・食料品(製造業)で増加しており(前年比+11.4%)、

車種別では、275時間以上の割合は、中型トラック(前年比+2.8%)とトレーラー(前年比+2.8%)で増加しています。

また車種別では293時間超の割合も、小型トラック(前年比+3.9%)とトレーラー(前年比+3.4%)で増加しています。

このように、来る法施行に向けて改善が急務な事業者が多数存在していることが分かります。

労働時間をすぐに改善することは至難の業のようですが、何が原因なのでしょうか。

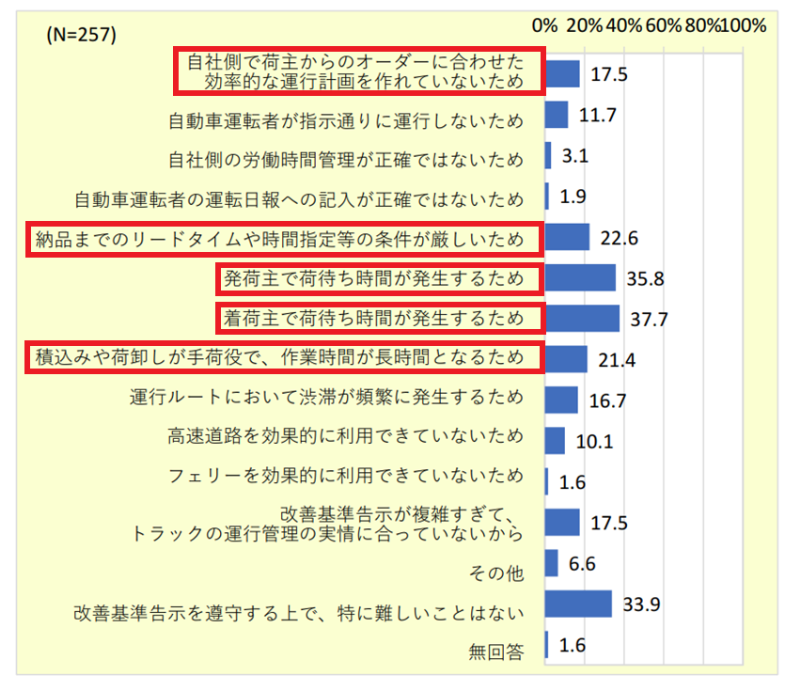

厚生労働省が2020年から2021年にかけて行った調査によると、

トラックドライバーは以下のような理由で長時間労働の傾向にあるという結果が出ています。

・着(発)荷主で荷待ち時間が発生する

・納品までのリードタイムや時間指定等の条件が厳しい

・積込みや荷卸しが手荷役で、作業時間が長時間となる

・荷主からのオーダーに合わせた効率的な配送計画が作れていない

1か月の労働時間の目安274時間に抑えるためには

上記課題をクリアする必要がありそうです。

今からでも取り組める対応策については【4.まとめ「2024年問題への対応策についてはこちら】にて、ご紹介します。

(関連記事:【2024年問題を乗り切る!】生産性を向上するITツールの活用をご紹介)

改善基準告示(※)を遵守することが難しい理由(トラック)

※改善基準告示:労働時間等の労働条件向上を図るために拘束時間、休息時間等の基準を定めた告示

出典:厚生労働省「自動車運転者の労働時間等に係る実態調査報告書」

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000883737.pdf

4.まとめ

2024年問題について働き方改革関連法の施行によって物流業界でどのような問題が出てくるのかご紹介してきました。

働き方改革関連法により労働時間を削減する必要がありますが、荷待ち時間の短縮など労働時間を削減するために

クリアしないといけない問題があり、労働時間の削減を達成しても稼働時間の減少によりトラックドライバーや事業者の収入減が

生じるという新たな問題を抱えることになりそうです。

2024年の法施行まで残り時間も僅かとなり、対策が急務な事業者様もいらっしゃるのではないでしょうか。

今後どのような対策ができるのか?下記「2024年問題への対応策についてはこちら」にて詳細をご紹介していますので是非ご参考にしていただければと思います。

また、お悩み別のITツール活用策については、下記にて紹介しています。

【2024年問題を乗り切る!】生産性を向上するITツールの活用をご紹介

5. より詳しい情報を知りたい方へ

このような情報がダウンロードできます!

・最適拠点シミュレーション(※配送デス)のご紹介

・車両運行管理システム(※Eagle Sight)

・配送計画システム活用例

・ナビのご紹介(※Traffic Vision、※Agent Navi)

・スマホを活用した業務車両の予実管理

※「配送デス」「Eagle Sight」「AgentNavi」は住友電気工業株式会社の登録商標です。

※「Traffic Vision」は住友電工システムソリューション株式会社の登録商標です。

関連ページ

・配送計画システム「配送デス」

・車両運行管理システム「Eagle Sight」

・ナビ開発キット

・ルート検索

【物流業界向け】各種ホワイトペーパーを掲載しています。詳しくはこちらをクリック。

厚生労働省では自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイトを開設しています。

https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/

お問い合わせCONTACT

資料請求・お問い合わせは、

以下のメールフォーム、

またはお電話からお寄せください。